Situado no número 600 da Rua Santo Antônio, em Porto Alegre, o local sediou o primeiro órgão clandestino de repressão das ditaduras do Cone Sul

Quem passa em frente ao número 600 da Rua Santo Antônio, divisa entre os bairros Floresta e Bom Fim, região central de Porto Alegre, dificilmente lembra ou imagina que está diante do primeiro centro de repressão e tortura da Ditadura Militar brasileira, iniciada em 1964 e que completa 60 anos no caricato 1º de abril — embora há quem defenda o golpe de Estado e tente empurrar a “celebração” para o 31 de março.

O local tampouco fornece pistas de que um dia foi palco de covardes crimes contra a democracia e os direitos humanos. Exceto pela placa instalada no solo em frente à propriedade — alvo de polêmica no passado e já desgastada pela ação do tempo —, nada indica que dentro do imóvel ocorreram ações tão bárbaras.

O termo “Dopinho” (ou “Dopinha”) refere-se ao local pioneiro das unidades do Departamento de Ordem Política e Social (Dops), uma espécie de polícia política, criada na década de 1920, durante o Estado Novo, e responsável por sequestros, torturas, mortes e desaparecimentos durante a ditadura de 64.

“A localização do Dopinho no centro da cidade não é mera coincidência; ela demonstra que desde o início o regime estava estrategicamente localizado, baseando-se no terrorismo de Estado. Além disso, o Dopinho inaugurou um modelo de atuação para essa polícia clandestina”, revela a professora e historiadora Tatyana de Amaral Maia, membro da rede de pesquisa internacional sobre Fascismos e Autoritarismos da Universidade de Bolonha, na Itália.

De acordo com Jair Krischke, historiador, escritor e presidente do Movimento de Justiça e Direitos Humanos (MJDH), o Dopinho teve vida curta, funcionando apenas entre 1964 e 1966, mas nem por isso deixa de ser uma grande chaga na história de Porto Alegre. “Foi o primeiro órgão clandestino de repressão do Brasil e, possivelmente, da América Latina, com o envolvimento de militares e policiais civis. Ele foi fechado apenas com a repercussão gerada pelo ‘caso das mãos amarradas’”, explica Krischke, que é conhecido como o “caçador de torturadores e assassinos” latino-americanos que se refugiaram no Brasil, tornando-se referência mundial em direitos humanos.

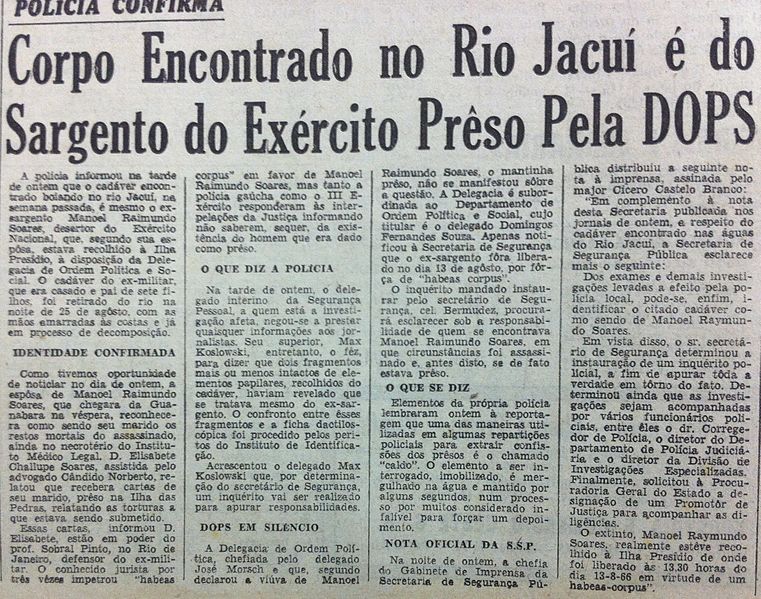

Conforme o Memorial da Democracia e o acervo de arquivos da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul (Alergs), o “caso das mãos amarradas”, ao qual o historiador se refere, trata-se de um crime ocorrido na Capital no ano de 1966, cuja vítima foi o sargento Manoel Raymundo Soares, um dos líderes de um “movimento legalista” que buscava restaurar o cargo do presidente João Goulart, derrubado pelos militares.

Acusado de subversão, Raymundo fugiu do Rio de Janeiro para evitar prisão e tortura, passando a viver na clandestinidade. Em março de 1966, foi capturado pela Polícia do Exército em frente ao Auditório Araújo Vianna, no Parque da Redenção, e levado para o Dopinho, onde foi torturado por cerca de uma semana. Posteriormente, foi transferido para a Ilha Presídio, no Lago Guaíba.

No dia 13 de agosto, foi novamente conduzido ao Dopinho, onde continuou a ser torturado, sem que se conheça a data exata de sua morte. O corpo foi achado em 24 de agosto. “Ele foi encontrado boiando, com mãos e pés amarrados, nas águas do Rio Jacuí. Foi dos primeiros casos de tortura e morte cometidos pelos órgãos de repressão que se tornou público naquela época”, relata Krischke.

Com a repercussão do caso, a Alergs criou uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar o crime. O governador na época, Ildo Meneghetti, convocou um membro do Ministério Público para conduzir uma investigação isenta. O nome escolhido foi Paulo Cláudio Tovo.

“É ele (Tovo) quem descobre a questão do Dopinho e alimenta a CPI, culminando no fechamento do local”, completa o historiador.

No entanto, o Dopinho foi só o início de uma engrenagem de repressão e tortura que se espalhou pelo país. Logo na sequência, o método criado na Rua Santo Antônio foi levado para São Paulo, no que foi denominada de “Operação Bandeirante”, criada pelo general José Canavarro Pereira em 1969, conforme o Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil da Fundação Getúlio Vargas (FGV).

“Aquilo que eles haviam aqui elaborado é levado para São Paulo e aperfeiçoado. Então, espalha-se para a Argentina, Uruguai e Chile, no que ficou conhecido como ‘Operação Condor’ — uma aliança entre as ditaduras do Cone Sul”, detalha Krischke.

Marcas da Memória

O projeto Marcas da Memória é uma parceria entre a prefeitura de Porto Alegre e o MJDH. No total, nove placas estão espalhadas em Porto Alegre para indicar lugares em que ocorreram crimes do regime militar. A placa instalada em frente ao número 600 da Rua Santo Antônio é uma delas.

No entanto, em julho de 2020, ela foi alvo de polêmica após ser removida sem aviso prévio pela proprietária do local. Posteriormente, após acordo da dona do imóvel com a prefeitura, a placa foi recolocada em abril de 2021.

“Nossa proposta é despertar curiosidade, especialmente em gente jovem. A partir do interesse, a pessoa pode buscar informações sobre os acontecimentos do local”, ressalta Krischke, que também é um dos criadores do projeto.

A placa instalada em frente ao imóvel do bairro Floresta relembra a história de Raymundo e os horrores que ocorreram na propriedade. O texto diz o seguinte:

“Primeiro centro clandestino de detenção do Cone Sul. No número 600 da Rua Santo Antônio, funcionou estrutura paramilitar para sequestro, interrogatório, tortura e extermínio de pessoas ordenados pelo regime militar de 1964. O major Luiz Carlos Menna Barreto comandou o terror praticado por 28 militares, policiais, agentes do DOPS e civis, até que apareceu no Guaíba o corpo com as mãos amarradas de Manoel Raymundo Soares, que suportou 152 dias de tortura, inclusive no casarão. Em 1966, com paredes manchadas de sangue, o Dopinho foi desativado e os crimes ali cometidos ficaram impunes”.